必要な検出下限を得る為のサンプル量とは?

検体量が多いほど測定時間が短くても必要な定量下限を得られます。

ゲルマニウム半導体検出装置による核種検査では、定量下限を左右する要因として、測定時間と検体量が非常に重要です。測定時間を長くとれば検出器に当たる放射線により得られるパルスが積算される時間が長くなり、より良好な検出下限を得られます。一方、検体量が多くなれば検出器に、より効率良く放射線を当てる事が可能となりますから、同じ測定時間でも定量下限はより低くなります。従って、測定容器として最大の2L容器(マリネリ容器)に検体を充填し、これを長時間測定する事が、最も良好な定量下限を得られる事になります。(水等で、濃縮によりさらに検体量を増やす手法もありますが、ここでは一般的な測定方法として扱います)100g検体量での測定

1kg(1L)検体量での測定

2L(2kg)検体量での測定

検体量が多いと何故、定量下限は下がるか

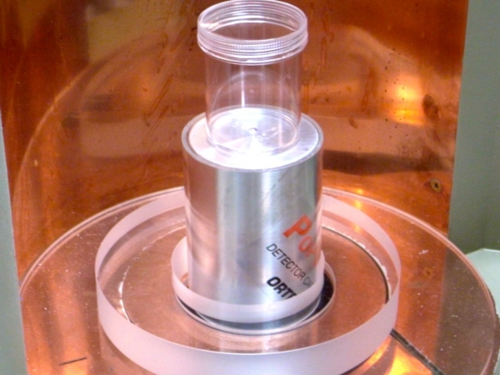

ゲルマニウム半導体検出装置の検出器にどのように検体がセットされるかを示します。U8容器と2Lのマリネリ容器を検出器にセットした状態の写真は以下のようになります。 U8容器の場合、検出器の上面に容器がセットされているのに対して、2Lのマリネリ容器では、検出器を取り囲んで容器がセットされます。それぞれ検体を満たした場合、低濃度の放射性物質を測定する場合、放射線の検出器への当たり方は、2Lマリネリ容器を比較すると容易に理解できるでしょう。一方、検体の放射能濃度が高い場合には、2L容器を使用すると検出器に測定可能以上の放射線が当たり測定が停止(デッドタイムといいます)します。 つまり、検体の放射能濃度を踏まえて、適切な容量の容器を設定する事が効率良く測定を行う上で重要となります。U8容器のセット状態

2Lマリネリ容器のセット状態